2023年12月31日日曜日

2023年12月16日土曜日

大阪奈良仏像の旅④(長岳寺の観音菩薩半跏像)

JR奈良近くのホテルに泊まり翌日山野辺・長岳寺に向かった。一度住職の地獄絵絵解きを聞きに訪れたが、今回は来年の奈良仏像カレンダーの表紙が長岳寺だったので、思い立っての訪問となった。長岳寺は意外と駅から遠く、門を入って本堂を探していると、ボランティアの男性が声をかけてくれた。誘導されるまま本堂に入った。本堂の中央には阿弥陀三尊、右に観世音、左に勢至。どちらも半跏の形で蓮華座に坐っている。脇侍として半跏像というのは平安時代には珍しく本像の作者が奈良の古像を学習した結果とみられる。今回は住職の地獄絵絵解きに参加せず、延命殿の普賢菩薩をみて奈良に戻った。

2023年12月2日土曜日

大阪奈良仏像の旅③(廣智寺不空羂索観音)

金剛寺から難波に戻り遅めの昼食を済ませて、高槻の廣智寺に向かった。ネットの写真でその魅力にとりつかれ大阪では是非会いたい仏像のひとつだった。寺伝によると聖徳太子草創のお寺で、江戸時代に太子信仰が篤い高槻城主が再興したとのこと。以前お寺では6臂の十一面観音と祀られていたが、あまりにも痛みが激しいので美術院に修理を依頼、八臂の不空羂索観音と判明した。鑑定にあったたのは、古佛でお馴染みの井上正氏で「衣の衣文などから、奈良時代にさかのぼるのではないか。近くにある霊松寺は、奈良時代に活躍した行基開創の伝承を持っており、行基にかかわる像とも考えられる。」と記者に話したようだがまさに井上先生らしい鑑定内容だと感じた。行基かどうかはわからないが、榧の一木造りで重量感たっぷりの仏像だ。ご朱印をいただきお寺をあとにし奈良に向かった。

2023年12月1日金曜日

大阪奈良仏像の旅②(帯解寺の地蔵菩薩)

長岳寺から帰って奈良駅近くの「やまと庵」で昼食をとってから奈良駅からJRで帯解寺下車駅ズバリ帯解向かった。車窓から見える帯解寺は駅降りてすぐわかったが、本堂に入って清和閣の渡り廊下から特別開帳の会場に入ったが、入口付近のボランティアの女性から清和閣の受付で拝観料を払ってから来るように注意された。目当ての三面大黒天は大したことなかったが本堂の地蔵菩薩が素晴らしかった。ここ帯解寺は安産祈願のお寺で入口に腹帯を着た下半身のマネキンがあり、七五三の時期で女の子が地蔵菩薩の前で安産祈願をしている貴重な光景に出くわした。中央奥は御堂と直結した収蔵庫になっており、そこに重量感のある地蔵菩薩が安置されていた。岩座の上で半跏の形をとり、左足をおろしている。頬の張ったふくよかな顔、狭めの肩幅、そして何より衣の下で裳の紐を結ぶ。鎌倉時代の作だ。脇侍は右に千手観音左に十一面。どちらも江戸時代の作だ。案内の僧侶もいたのでじっくり鑑賞できなかったが見仏記によると「弥勒を思わせる優美な半跏を行う足の甲は、滑らかにふくらんで観音のそれのようであった。おろした左足の親指もツンと上がって美しい。」とのこと。入口で御朱印をいただき、次の地蔵の寺福智院に向かった。

2023年11月25日土曜日

特別展「国府津山 寶金剛院)①

11月19日(日)のことになるが、U案内人と男性会員1名の3人で久しぶりに鎌倉国宝館に向かった。U案内人が北鎌倉から歩いて来るとのことで、駅前で昼食のアジフライ定食をいただいてから特別展「国府津山寶金剛院」のチケット購入して入場した。併設して開催されている「鎌倉の仏像」から見ていった。中心に展示されている旧大倉薬師堂模刻像の薬師三尊と十二神将は変わらず素晴らしかったが、四方のすみに石仏等が置かれていた。特別展の方は中央のガラスケースに仏像があり、周りを絵画が囲む構成となっていた。平安時代の本尊大日如来は像高38センチ余りで小さく焼けたため一部溶けたあとも見られる関東最古の銅造の仏像だった。他の展示品も5センチ以下の肉眼では見えずらい仏像となっており、展示品と図録見本を見比べての鑑賞となった。よくもこのような小さい仏像が残されたと感心した。絵画で面白かったのは江戸時代の作で南蛮の子供を描いた作品でセミナリオにいそうな赤い修道服を着た子供で法金剛院では童子は文殊菩薩と同体とみなされていたとうかがわれたとのこと西洋画と仏教寺院がここに伝来するゆえんをうかがわせると図録は解説していた。全体的に地味だが、生真面目な山本館長の影響がうかがわせるしっとりした展覧会だった。帰りに鎌倉のコーヒー店でコーヒーをのみ紅葉の見ごろがまだ早い鎌倉をあとにした。

2023年11月18日土曜日

特別展『聖地南山城』⑥(浄瑠璃寺九体阿弥陀)

今年も多くの博物館の特別展に出かけた。正月2日から東博で「大安寺の仏像」の写真を撮りまくり、3月には東福寺展で仏手や二天像の大きさに驚かされ、7月に奈良で「聖地南山城」の懐かしい仏像に再会し、9月に東京で南山城の仏像の展示パネルに酔いしれ、10月に神奈川歴博で足柄の仏像の魅力にはまった。来週今年最後になるであろう鎌倉の展覧会に行くが、質・仏像の充実さでピカイチなのが7月に行った奈良博特別展「聖地南山城」であろう。この展覧会は副題に「浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展」とあるように2018年より5ケ年計画で実施された九体阿弥陀の保存修理で前回の修理から110年ぶりの大事業であった。その最終年度にあたる今年に九体阿弥陀その1とその8が寺外初公開されるとのこと。展覧会場に2体の阿弥陀如来が並んで出展されておりわたしにはベテランの阿弥陀と若者の阿弥陀如来に見えた。解説によるとその8は、はっきりした顔立ちと充実した体つきが特色。九体阿弥陀にはそれぞれ特色があり一統率下における分担製作とは考えにくい。像高が一定だから統一した規格のようなものがあったのではないか。あらためて浄瑠璃寺を訪れ、修理完成した阿弥陀如来を見てみたいと思った。

2023年11月6日月曜日

大阪奈良仏像の旅①(河内・金剛寺の大日如来)

今日(11月3日)から大阪奈良仏像の旅に出ている。今回の旅の日程をきめた、天野山金剛寺の御開帳に来ている。バス停を降りてすぐ金堂に向かう。格子ごしかと心配したが、遠くからだが、仏に向き合えるのはありがたかった。仏像は中尊が大日如来脇侍が不動明王と降三世明王の三尊形式でどうやら円珍が請来したお経に書いてあるとのこと。中央の大日が定朝様式の優美なお姿、脇侍が慶派の行快作と五十年かけて完成した三尊形式だった。大日の光背には曼陀羅の37尊が、蓮華座の下には七体の獅子が置かれている。明日は奈良で、玉眼が初めて使われた仏像を拝観する予定だ。

2023年11月4日土曜日

大阪奈良仏像の旅②(福智院のプリズム地蔵)

奈良最後のお寺は御開帳をしている福智院にきめた。奈良バスナビの窓口で時刻を教えてもらいバスで福智院町に向かった。窓口にテレビ見仏記御出演の奥様がいて日本最大のお地蔵さまの説明をしてくれた。慶派の康慶が主導して作らせた像高272センチ木造截金文様の鎌倉時代の仏像。光背に地蔵菩薩坐像6体と十王像2体。周縁部に地蔵菩薩立像(後補)560体で567体の5憶7千万年後にやってくる弥勒秘数そのものであった。さらにいえば光背の両脇の最も下には閻魔大王、太山王という死者の国の王たちがいた。お昼すぎに伺ったので、お地蔵様の光背に日の光が当たり、プリズムが虹色に輝いていること(学者先生が3年前に指摘)を一生懸命説明してくれた。福智院は二回目だが、訪れる時間帯により表情を変える仏像に驚かされ、お寺を後にした。

2023年10月29日日曜日

特別展「足柄の仏像」②(大磯六所神社の男神立像)

箱根神社の素晴らしい神像群を見たあと第3章「足柄の山々に抱かれた仏たち」で足柄地方の人々により守り伝えられた仏像のコーナーに大磯六所神社の男神像が立っていた。像高は74センチと小さめで片腕がなく、腕先・足先もない姿だがなんとも雰囲気がある神像に惹きつけられた。神野ノートの神野学芸員の解説によると発見当初は両腕ともに失われていたが、右手の材と背板の下方が社殿より見つかった。右手は垂下することから、右手の持物(宝棒や戟)を執る姿であったと考えられる。眉根を寄せ瞋目(いかりめ)とする。わずかに三道相をあらわす。着甲し、背面に獣皮をあらわし、天衣・袴・短裙を着ける。前楯の帯喰は眉根を寄せ開口し帯を上下の歯で噛む。朝日観音堂の毘沙門天と製作技法が似通っており相模国で仏像・神像を造っていた仏師工房のような存在を想定してもよいかもしれない。とのこと。はかなげに見えたのは壊れていたためだと思うが、「憂愁に満ちた」青年というか眉根を寄せて苦悶する立ち姿に見えた。ネット情報によると神社ではスサノオノミコト、女神像をクシナダヒメにあてているとのこと。神奈川にも魅力的な神像が近くにあるものだと気づかせる展示だった。

2023年10月18日水曜日

熊谷平戸の大仏(源宗寺)訪問記

今週の日曜日、埼玉県熊谷市に平戸の大仏(おおぼとけ)の御開帳に参加した。江戸時代17世紀初頭に九州平戸から移住し薬師如来・観音菩薩が元禄のころ完成した仏像で、1954年に熊谷市有形文化財に指定されたが傷みが激しくクラウドファンディングで保存修理を行った話題の仏像だ。熊谷市観光地図にも掲載されずホームページの地図で迷い迷いやっと源宗寺についた。2021年12月に落慶し真新しい新本堂の中に入って拝観した。以前より色彩が濃く復元され、台座を含めると4メートル近い仏像もいい感じに修復されていた。さすが伊豆の仏像修復に実績のある吉備文化財研究所の仕事だと感じた。木彫による造形美と重厚感が融合した迫力のある寄木造、円形の光背も壮観。表面は金箔の上に黒漆を塗る技法が用いられ光沢を帯びている。平戸の大仏には仏師による彫りの力強さと繊細さを併せ持った美しさがある。その後国宝の聖天山歓喜院晴天殿の観光となり観光ガイドの説明を受け遅いお昼となった。仏像クラブの面々からはもっと多くの人に平戸の大仏を見てほしいという意見も出て夕暮れの熊谷をあとにした。

2023年10月9日月曜日

特別展「足柄の仏像」①

本日、神奈川県立歴史博物館に特別展「足柄の仏像」を見に行った。この展覧会は2020年に開催された「相模川流域のみほとけ」の続編で神奈川の西湘地区の仏像を神野ノートの神野学芸員が企画した仏像展だ。神奈川歴博では悉皆調査を行ってすべて文化財の寺社調査を行った歴史があり、前回の「相模川流域のみほとけ」展でも他の地域仏像紹介の要望を多くいただいたとのこと。会場に入ると朝日観音堂の毘沙門天が地方仏ならではの味がある雰囲気で迎えてくれ、それから第二室は小田原の千代廃寺の出土品や箱根権現の万巻上人と神像群、また仏像クラブで見に行った箱根興福院普賢菩薩やネットで見て気になっていた朝日観音堂の仏像群、大磯六所神社の男神像・女神像。平安時代の仏像が多い足柄地区のユニークな仏像が続く。第4章では鎌倉・南北朝時代の仏像がとりあげられ、一番気になったのが小田原市本誓寺の阿弥陀如来だった。山本勉館長がTwitterで取り上げた南足柄市弘済寺の地蔵菩薩と二童子も雲慶(運慶)作ではないが興味ある仏像だった。仏像それぞれの表情に個性があり見飽きることがなかった。鎌倉国宝館では特別展国府津山宝金剛寺が21日より始まるようだ。しばらく神奈川仏像に目が離せない10月になることだろう。

2023年9月30日土曜日

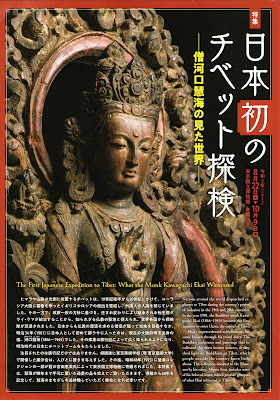

特集日本人初のチベット探検ー僧河口慧海の見た世界ー

京都・南山城の仏像展鑑賞後、お昼の天ぷら屋まで時間があったので、東博本館11室の仏像と14室の特集日本人初のチベット探検-僧河口慧海の見た世界-の展示を仏像クラブの面々と鑑賞した。東博所蔵のチベットの仏像に出会ったのは2017年9月の東洋館地下で開催された特集「チベットの仏像と密教の世界」であったがそのとき東博初公開のチベットの仏像世界に魅了された。今年は日本人初のチベット探検家僧河口慧海に注目した展示となっており、メインの展示はなんとネパールの菩薩立像だ。ネパールは1995年11月に訪れブログでも紹介したが圧倒的に多かったのが330万の神様でほとけ様の仏像も少なからず町で見かけたが、金色に輝いていたり官能的であっりして、このような日本人好みの木彫の仏像を見かけることはなっかたが、イギリス・ロシアの侵出を恐れて国を閉ざしたチベットに入国するのに4年滞在したネパール王国で河口慧海がみつけた一品であったのだろう。1973年に慧海コレクションが東博に寄贈されて50年の展示とのこと。次回は内外のチベット仏教美術の特別展開催を見てみたいと思った。

2023年9月24日日曜日

特別展「京都・南山城の仏像」②(海住山寺奥院十一面観音)

会場に入るとまず目に飛び込んでくるのが、この海住山寺の奥院十一面観音だ。平安時代の作で壇像を思わせる小像だが、カヤを白檀にみたてて製作された可能性がある仏像だ。ガラスケース越しだが近くで鑑賞できる。海住山寺は木津川を望む三上山中腹の瓶原の風光明媚な地に立つ。海住山寺本堂の本尊も十一面観音だが、かつて浄土信仰を広めた鎌倉時代の解脱上人貞慶が奥院に住し、朝な夕なに念持仏としたとの伝承がある。十一の頭上面は頂上に仏教を修行する人に無上の仏道を説く仏面、前三体は善い行いをする人に安らぎ与える菩薩面、左右には悪い行いの人の心を改めさせる瞋怒面、清浄な行いの人を励まし仏道に勧める牙上出面があり、一番うしろにはみうらじゅんが言っていた暴悪大笑面はひとびとのさまざまな行いを笑い、悪を改めて仏道に向かわせることを意味している。会場では大きく拡大した写真パネルで展示。われわれを良い行いをして仏道に向かわせる仕掛けとなっている。最初からパンチを食らった気分で次の展示品に向かった。

2023年9月18日月曜日

特別展「京都・南山城の仏像」①

本日(17日)残暑厳しい中東京上野の東博に浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念特別展「京都・南山城の仏像」を仏像クラブの面々と出かけた。今回は奈良博で見た「聖地南山城」とは違い一部仏像を入れ替えて仏像に特化した展覧会となっていた。会場の特別5室に入るといきなり海住山寺の国宝十一面観音がガラスケースの中展示されていた。仏像に特化した展示らしく十一の頭上面の拡大写真があるパネルが展示されており、目を凝らしてみなくてもよくわかる仕掛けになっていた。U案内人も興奮気味で声が大きかったので天井に響くのでと注意したほどであった。東博だけ展示の阿弥陀寺薬師如来や浄瑠璃寺の広目天・多聞天、期間限定の浄瑠璃寺地蔵菩薩や行快作阿弥陀如来など東博色を出そうとしている学芸員の意図が随所に見られた。聖地南山城展で同じみ寿宝寺千手観音・金剛夜叉・降三世明王や像高3メートルの禅定寺十一面観音も先ほどの海住山寺と同様10の頭上面のクローズアップ写真パネルも展示されており十分に楽しめた。グッズのコーナーで図録購入後二手に分かれてわれわれは11室の仏像や河口慧海の特集展示でネパールの菩薩像をみてから再集合し御徒町の天ぷら屋に向かった。天ぷら屋でおいしいお酒とてんぷらを食しながらおおいに語る仏像クラブの面々であった。

2023年9月9日土曜日

出雲仏像の旅④(千手院の不動明王)

出雲2日目出雲市駅より松江に向かった。松江市の観光協会で教えてもらった、うなぎ屋で腹ごしらえをして、喫茶店から次の千手院に電話するとご住職が出かけれ用事があるので早く来てほしいとのこと。急遽タクシーを呼んでもらいお寺に向かった。ご住職の話では、ここ千手院は松江城の鬼門にあたり鬼門封じの寺として建立されたとのこと。不動明王は行基作との伝承があるが平安時代の作。「祈りの仏像」図録によるとおよそ半丈六の巨体の頭体幹部を一木割矧造りとする古様な構造を採用する。かたや十九観相による醜悪な表情ながらも和様化の進んだ典雅な美作で、たくましい太造りの肉体にまとう着衣には鋭くも整然とした衣文が流れている。仏師定朝が大成した和様彫刻の影響下にありながら、前代的なボリューム感の木彫様式を受け継ぐ過渡的な造形性が看過され、十一世紀半ばの製作と考えられるとのこと。御朱印をいただきお寺をあとに玉造温泉に向かった。

2023年8月27日日曜日

出雲仏像の旅③(仏国寺の仏像郡)

今日(8月26日)で出雲最終日、松江の田舎、美保関町の仏谷寺に向かう。松江からバスでターミナルで降り、コミュニティバスに乗り換え美保関の港に着き、歩いて仏谷寺へ。こちらは案内の女性が説明してくれたが、手の長い出雲様式の仏像であったり薬師如来が他の仏像より材が硬いこと。普賢菩薩が足を前に出し一歩踏み出した珍しい姿勢であることを丁寧に説明頂いた。ありがたく御朱印を頂き、境港行きのタクシーとまちあわせている美保神社に向かった

出雲仏像の旅②(大寺薬師仏像郡)

出雲の旅で最初に訪れたお寺が大寺薬師(萬福寺)だった。四軀の菩薩と四天王が安置され、いずれも重要文化財に指定されている。大寺薬師は無人のお寺さんで、近所の人らしき人に連絡をとり、拝観の約束をとりつけていた。管理人が流したテープによると大寺薬師は推古天皇発願で、行基作とのこと。真偽のほどはわからないがかなり古くからのお寺のようだ。薬師如来は内ぐりがあり背板もあることから平安時代10世紀は降らないだろう。松江にある島根県立博物館で開催された祈りの仏像図録によると、薬師如来四菩薩四天王が作風が似通っているから同時期に同じ仏師が作ったのだろうとのこと。管理人の叔父さん説によると地元の仏師が中央仏師の作風を学び作ったということになるようだがここにも郷土愛が出るのが、面白かった。書き置きの御朱印をいただき。お寺を後にした。

出雲仏像の旅①(上乗寺千手観音)

昨日(8月24日)から出雲に来ている。今日から仏像巡りだ。朝からタクシーで大寺薬師を拝観し駅に着いたので、観光案内所に仏像が見れるお寺はないかと相談したら一番見たかった上乗寺に連絡がつき、許可を得て拝観した。タクシーで15分ほど行くと無人のお寺が見えてきた、住職の話しでは扉が空いているとのこと。開けると正面に鎌倉時代の仏像がいらっしゃった。右脚を上に結跏趺坐する。現地ではよく見えなかったが、髻頂に仏面、地髪部二段十面を戴く。天冠台は紐二条の上に列弁帯。天冠台上正面に立像化仏を置く。頭髪は毛筋彫り。白毫相を表す。鼻孔を穿つ。合掌手・宝鉢手脇手左右各三列、計四十二手。重厚な顔立ちの仏像に魅了された。ゆっくり拝観しお賽銭を出して上乗寺を後にした。こんな形で仏像に出会う感動を胸にして出雲を後にした、

2023年8月20日日曜日

特別展『聖地 南山城』⑤(朱智神社牛頭天王)

今回の特別展「聖地 南山城」では9年前の京都展と違い神像に近い仏像や神像も展示されている。私の訪れた神童寺も北吉野の山号を持ち、ここで紹介する朱智神社は山城・河内・大和の三国の境界線の山城国側に位置する。高ケ峰山上に位置する朱智神社に祀られているのが牛頭天王像だ。三面いずれも忿怒の相で炎髪を立て、頭頂には牛頭をあらわし、筒袖衣と大袖衣を着け、右足を少し上げて岩座上に立つ。左手に宝珠をのせ、右手の第二指・第三指を立てて剣印を結ぶが、両手は後補のため当初の手勢は明らかでない。天冠台上の地髪部には、正面の左右に各1両脇面上に各1の枘穴がある。「牛頭天王御縁起」に赤い角を有するとあるのことと関連がいちおう考えられる。牛頭天王はもともと災厄をもたらす疫神だったようだが、社殿を設けてうやうやしくまつることで防疫神に転ずるという信仰があった。三国境界に位置する朱智神社で外部からの邪鬼の侵入を防ぐために本像が祀られたと推察される。私もコロナ禍発生の折には友人から教えられ岡寺に「悪疫悉除祈祷」のお札をいただいたものだがどの時代になっても日本人の根底にある信仰のあらわれだろか。

2023年8月11日金曜日

特別展「聖地南山城」④(常念寺菩薩形像)

2017年の秋京都非公開文化財特別公開でこの仏像に初めて出会った。常念寺で説明にあたったのは「南山城の会」の方で熱心説明いただいたのを思い出した。国立博物館への出展は今回が初で、2014年の京博「南山城の古寺巡礼」には出展かなわなかった。常念寺のある精華町は奈良県境にある町で文化的には奈良に属している。祝園(ほうぞの)神社の神宮寺にあった神像で、江戸時代には薬師如来として祀られており、図録にはかつての薬壺をもった姿の写真が掲載されていた。奈良博の山口氏によると頭体幹部は両手前膞を含んでケヤキとみられる広葉樹の一材より彫りだし、体部背面に内刳りをほどこした蓋板をあてている。両手先、両足先、両手前膞外側に垂下する天衣遊離部、台座、持物は後補。眉を連ね、唇を突き出した森厳な表情や肩幅の広い堂々たる体つき胸腹の括りを深く彫り込んで充実感を強調する表現には、平安時代初期の特色が顕著で、身体に密着するように薄手にあらわされた着衣や腕前でW字状に絡む天衣に古様が認められる。天冠台や臂釧にみる花形飾りは珍しい。翻羽を交えた衣文の彫が浅く、整理が進んでいることなどから、制作は九世紀後半から十世紀初頭にかけてと推察されると解説している。紙面では語りつせない魅力ある仏像だった。

2023年8月6日日曜日

特別展『聖地 南山城』③(禅定寺十一面観音)

2009年発売「見仏記」ゴールデンガイド篇でこの仏像のことを知り、2011年秋に初めてお寺を訪問してから2014年に京博の「南山城の古寺巡礼」そして奈良博の本展で3回の再会となる。いつ見ても同じ印象だが大きいと感じるのは桜の古木を仏像にしたからであろう。見仏記によると「夏休みたっぷり遊んだ少年の肌」を思わせるような童顔の仏像だ。東大寺の高僧が隠棲の地として建立した禅定寺に建立当初から本尊として祀られていた平安前期の作で当初は文殊・虚空蔵菩薩を脇侍としていた記録が残されている。現在は日光・月光の両菩薩と四天王・を従えている。奈良博の山口学芸員によるとサクラとヒノキの二材を混用する点に特色があり両菩薩・四天王・文殊菩薩にも二材が混用され同時期に制作されたと思われる。見仏記がいう濃密な「藤原空間」がほぼそのまま残された稀有なお寺だ。いつか友人を誘って禅定寺の藤原空間に没入したいと思った。

2023年7月30日日曜日

特別展 『聖地 南山城』②(和束町薬師寺薬師如来)

展覧会冒頭に展示していたのがこの和束町薬師寺の薬師如来と蟹満寺阿弥陀如来だ。この二つはよく似ているということで並べて展示された。広い肩幅に膝張りが大きく上半身が短く量感ある体躯、胸や腹などの肉身部や、丸みのある細かな衣文表現、左足を上にして結跏趺坐し、両足先を着衣で覆う着衣形式などが似ているというが、奈良時代後期の乾漆像を思わせる肉身部や衣文の柔らかい質感表現は和束町薬師が勝っていると感じた。シャープな顔つきや大きな胸の張りからネットでは渡来仏工の作などと騒がれているが、解説には書かれてないが、ミズノ先生が言っている涼州式偏袒右肩は奈良薬師寺の薬師如来のころから日本に定着しており、和束町薬師寺も奈良薬師寺薬師如来を参考にして造られた仏像ではないか。南山城は京都といってもむしろ奈良とのつながりがあることを物語る仏像だった。

2023年7月22日土曜日

宝山寺の不動明王

宝山寺は生駒山の中腹にあるお寺で江戸時代の僧で仏師の湛海が村人の寄進により再興したお寺だ。当初は般若窟に弥勒菩薩を安置し本堂を建てて自作の不動明王を、聖天堂を建てて自作の聖天像を安置した。日本初の大正時代に開業したケーブルに乗り生駒山中腹の宝山寺に向かう。門前町の坂を上り灯篭のある参道を上ると鳥居がありここが神仏混交のお寺だとわかる。お寺に着くと早速御朱印をいただくと今日は聖天童内陣の拝観可能とのこと。まずは本堂の不動明王・矜羯羅童子・制吨迦童子、薬厠抳、蓮華吉祥天女が薄暗がりの中だんだん目が慣れ浮かび上がってきた。聖天堂内陣では湛海作厨子入り五大明王が高さ80センチの木箱にところせましと祀られていた。中央の不動明王は17.9センチ前方に大威徳明王、降三世明王、後方に金剛夜叉明王、軍荼利明王が安置されこちらは明るいところでよく参拝できた。本堂、聖天堂は祈りの空間で熱心にお経を唱える善男善女の姿が見られた。35度以上の気温の中参拝してよかったと思った。ケーブルで近鉄の生駒駅に向かい奈良に向かった。

2023年7月17日月曜日

特別展『聖地南山城』①

本日、奈良国立博物館に特別展『聖地南山城』を見に奈良に行った。展覧会を見る前にお寺に寄るのが通例となっているが、今回は生駒の宝山寺に向かった。35度以上の猛暑の中、宝山寺についた。聖天堂特別拝観とのことで本堂の不動明王と聖天堂の厨子入り五大明王を拝観した。奈良に向かい昼食後、猛暑の中奈良国立博物館に向かった。期待していた浄瑠璃寺薬師如来と十二神将はたいしたことなかったが禅定寺十一面観音の大きさには圧倒された。何年もかけて南山城を巡っきたので、懐かしさも覚えた。図録とクリアファイル及びみうらじゅんいとうせいこう制作の謎のグッズを購入して奈良を後にした。

2023年7月15日土曜日

特別展「東福寺」⑨南明院釈迦如来(光背化仏)

やはり最後は明治に焼した7.5メートルの釈迦如来像の話題で締めたい。7.5メートルの釈迦如来の光背には536体ものほぼ等身大の化仏がついていたと記録にありこの東福寺塔頭南明院に残されている確かに奥行きの幅が少しで頭・背中が平板なつくりとなっており、化仏という伝承もうなづける。2002年から当時の文化庁根立研介氏(現京大教授)の調査で明らかになったようだ。根立氏によると現在表面の金泥が塗り直され、両手先なども新たに補われるなど丹念な修理が施されたため、構造の把握が完全にはできなくなっているいるものの、頭部が両耳輪辺りで前後に材をつむいでいることは確認できるとのこと。焼失前に7.5メートルの釈迦如来を見たかったと思いつのる展示品だった。

2023年7月8日土曜日

特別展「東福寺」⑥(東福寺の多聞天)

特別展「東福寺」は絵画や書が展示の大半を占めたため、最初は興味がなかったが、東福寺四天王多聞天が出展されるため、急遽行くこととした。運慶展で出展されていたが、今度は露出展示でより近くから拝観することができた。京博主催の展覧会ではよく行われるが、作品保護のため兜を外しての展示だったのが、邪鬼を二匹踏みつけ周囲を威嚇する表情ながら、どこかしら可愛らしく女性好みの仏像になっていた。本尊と同じく三聖寺にあった像を昭和初期に移動したようだ。製作年代は他の四天王と異なり鎌倉初期。像高100センチ余りの小像ながら裙の裏側などに群青色の彩色が良く残っている。鎌倉時代の彩色の決まりに沿って「紺丹緑紫」が使われている。願成就院の運慶毘沙門天の作風に似た腕を水平に挙げる表現があるが、運慶作品とはなかなかいかないようである。同じ小像の運慶作品には高野山金剛峰寺があるが運慶が関与した矜羯羅・制吨迦童子ではなく、恵喜童子や清浄比丘など近い作風となっていることや金泥塗の技法が運慶の時代より新しい技法のため山本勉先生も運慶作品と認めなかったとのこと。それでもすばらしい仏像であるには違いない。まだどこかに運慶仏があることを信じて会場を後にした。

2023年7月2日日曜日

特別展「東福寺」⑤(三聖寺釈迦如来)

会期終了した特別展「東福寺」には出展されなかったが、東福寺の明治14年の火災で焼けた7.5メートルの釈迦如来像の代わりに法堂本尊となったのが三聖寺釈迦如来だ。展示写真や東福寺法堂の壇上では分かりにくいが、像高は260センチ余りの半丈六の仏像だ。写真の通り白毫相を表し、眉は曲線を描き切れ長の目、鼻は太く、顎の盛り上がりを明確にし、口ひげを表す。天衣は通肩に着け、僧祇支・衲衣・裙をつける。僧祇支はミズノ先生の仏像のみかたによるともともとは尼が胸を隠すためにきたものとのこと。印相は右腕で施無畏印を結び、左腕を下げて与願印を結ぶ。東福寺の記録によると明治の火災の翌日選仏場に万寿寺から運ばれたとあるが、万寿寺の本尊ではなく、明治に合併した三聖寺本尊にあたるとのこと。製作年代だが東福寺近くの泉涌寺塔頭戒光寺の釈迦如来に類似しているとのことから戒光寺と三聖寺が交流があった鎌倉時代後期の宗風盛んなときに生れたとのこと。またの機会の東福寺法堂公開時に釈迦如来を拝観したいと思った。

2023年6月24日土曜日

異国のみほとけ⑥(ネパール・スワヤンブナート)

1995年11月にネパールを訪ねた。ツアー参加者は2名現地ガイドと3名の小回りの利く旅でスタートした。カトマンドゥ上空に近づくと子供のころ大阪万博ネパール館でみた二つの目が見えた。あとで知ったのだが、ネパール最大の仏塔がそびえるボダナートだった。カトマンドゥについてヒマラヤ遊覧飛行やパタン観光を経て、カトマンドゥの観光となった。町の中心部から北西2㎞、緑に包まれた丘の頂上に白いストゥーパが見える。カトマンドゥ盆地がまだ湖だった頃から丘の上に建っていたという伝説をもつ、スワヤンブナート寺院だ。森を抜けて参道の石段を上りきれば、ストゥーパの正面に出る。ここには巨大なドルジェ(金剛杵)が安置されている。東寺展で金剛杵を見たが金剛杵とは真言宗でも使われる密教の法具だ。ドルジェに面したストゥーパの側壁に、密教の本尊仏、大日如来(毘盧遮那仏)像が安置されている。大日如来はスワヤンブナートの開基に深いかかわりがあり、それは伝説として人々の間にこう語り継がれている。「ヒマラヤの麓の湖の中の島に咲く蓮華からあるとき大日如来が姿を表した。五代山からの修行の帰りにそれを知った文殊菩薩が大日如来に敬意を表すためにこの地に足を向けた。湖に棲み大蛇の悪行を知り、剣で山を切り開き大蛇は湖とともに消えさりあとに肥沃なカトマンドゥ盆地が現れた。文殊菩薩は小高い丘となった島の上にストゥーパを建立し大日如来を万物の創造者としてたたえたという」たしかにここスワヤンブナートはカトマンドゥの町が一望できる小高い丘にたっておりわれわれツアー一行は眺望を楽しんだ。真冬の早朝には霧に覆われ盆地は霧の湖の底。伝説の湖の様子が毎朝再現されているのだ。日が昇って空が真っ青になると、霧は夢のように消えてしまう。今度来るときには早朝にスワヤンブナートに行きたいと思った。

2023年6月18日日曜日

異国のみほとけ⑤(スリランカ、ポロンナルワ仏涅槃像)

1991年4月セイロンティーでおなじみのスリランカに旅立った。インドで死滅した仏教の教えを純粋に守り通したといわれるのがスリランカである。NHK「美の回廊をゆく」第一回の放送が「はるかなる源流の旅【聖地スリランカ】」で森本哲郎氏がアヌラーダプラ・シギリア・ポロンナルワ・ダンブラ・キャンディの仏跡を巡る内容だった。なかでもポロンナルワの釈迦涅槃像とアーナンダ像を絶賛していた。その年の4月に成田から首都コロンボに向かい、3日めにポロンナルワの「クォードラングル」という仏教遺跡が集中している地区に向かった。あこがれのガル・ヴィハーラに向かう頃には西日が差していた。森本氏も「どの遺跡も立ちつくすには充分だったが、なかでも私がしばしその前を立ち去れずいたのはポロンナルワの寺院ガル・ヴィハーラに横たわる釈尊の涅槃像だった。なんという穏やかな表情であろう。この世で説くべきことはすべて説き終わり、いまや静かに涅槃の境地に入ろうとしておられる釈尊が、これほど見事に刻まれた姿を私は見たことがない。さらに私の心を激しく揺さぶったのは、その傍らで両手を胸に合せ、じっと悲しみ耐えているアーナンダの立像だった。(中略)私はこの釈尊、このアーナンダに会えただけで、スリランカに来た甲斐が充分にあったと思った」枕の模様は太陽のシンボル。スリランカの仏像にはよく見られる模様だ。ポロンナルワの仏教遺跡を充分に楽しみコテージ風なホテルに向かった。

2023年6月10日土曜日

異国のみほとけ④(ミャンマーパガンの釈迦降魔成道像)

1997年4月にビルマの竪琴で有名なミャンマーに旅立った。NHK「美の回廊をゆく」で紹介されたパガン万塔を見に行くためだ。その当時ミャンマーのガイドブックは「地球の歩き方」しか売っておらずそれを熟読して向かった。その中のパガン紹介文には「バガンは仏教遺跡の町だ。エーヤワディー川の左岸に広がる約40平方キロメートルの土地に、11世紀に建てられた無数のパゴダや寺院が点在している。あるものは大きく、あるものは小さく、鮮やかな白色をしたものもあれば、赤茶けた地肌をさらしたものもある。照りつける太陽のもと、廃墟となったパゴダの群れの中に身を置いてみると、時の流れの重さと人の一生のはかなさがひしひしと感じられる。」ミャンマー三日目にあこがれの「ダマヤンジー寺院」に向かった。12世紀に王位に就こうとした王の次男が父王と兄王子を暗殺し、罪滅ぼしにパガンで最大のこの寺院をたてようとしたが、スリランカの暗殺兵に殺され、建設途中で放置されたとのこと。すでに仏像が納入されていたので荒れたお堂の中に安置されている。降魔成道像もそのひとつで千年ちかくたった仏像ながら鮮やかな彩色が残っている。ダマヤンジーの東の祠堂に安置されている。蓮華上に結跏趺坐し与願印の左手、触地印の右手、半眼という典型的な釈迦の降魔成道像である。光背には殺した兄と自分が父王を敬って合掌する姿を鎮魂を込めて造らせたのだろうか。いつかまた訪れたい寺院のひとつだ。

2023年5月28日日曜日

特別展「東福寺」④(万寿寺の金剛力士像)

三聖寺から東福寺に伝えられた鎌倉時代の伝運慶の金剛力士像である。運慶研究の第一人者山本勉氏は四天王の多聞天については運慶作品の可能性を示唆しているが、同じ東福寺金剛力士像についての言及はなかった。ニコ生美術館でしつこいほど出品作三聖寺古図で説明していたが、南に描かれていた、山門に安置されていた仏像だ。写実的筋肉表現、迫力ある形相、動きのある体勢など慶派仏師の特色を示す。通常南面する門の左側に阿形像、西側に吽形像が置かれるが、この像は逆である。その点は東大寺金剛力士像と共通する。ただし顔の向きからして、二躯は南を正面して置かれたとみられ、門の両側で向かい合って置かれる東大寺像と異なる。展覧会の最後に置かれていたので少ししか見なかったが、なかなかの出来栄えから運慶の息子や弟子の作品であろう。

2023年5月21日日曜日

特別展「東福寺」④(迦葉・阿難像)

明治14年の火災の翌日早速遷仏場ににもってこられたのが、釈迦本尊と迦葉阿難像だ。東福寺山内の万寿寺からもってこられた三体の仏像は元は廃寺となった三聖寺の仏像で禅宗寺院では釈迦から迦葉・阿難と仏教教団が引き継がれ達磨大師が中国に禅宗をもたらし、中国僧から道元・栄西・円爾にもたらされた。迦葉は釈迦より年長者である日釈迦が無言で華をつまんでみせたが他の弟子はわからなかったが迦葉だけはにっこり釈迦の心を理解したという。手塚治虫のブッダではカッサバ仙人であらわされているが、本像では眉がふさふさに伸び厚みのある浮彫で表し、目は大きく見開き、目尻が垂れる。鼻は鷲鼻、皺の多い老人僧として表現されておりニコ生美術館で浅見学芸員が唇と顎との間のある筋肉が貝のような皺と表現されていると紹介されていた。手塚治虫のブッダでは悪党アーナンダで登場する阿難の鼻の高さにも触れ、女子にもてる美男子とニコ生サポーター受けするコメントで紹介されていた。図録の解説では宋風の影響を受けた彫刻とあっさり表現されている。いろいろ興味がつきない展示だったが、四天王も気になるのでその場をあとにした。

2023年5月14日日曜日

三浦三十八地蔵尊御開帳巡礼

5月13日土曜日仏像クラブで三浦三十八地蔵卯年御開帳巡礼のため、京急馬堀海岸駅に集合した。駅で卯年御開帳記念ウォークの地図付きパンフを各自もって最初のお寺は29番札所馬堀の由来になった浄林寺だ。室町時代の創建のお寺で本尊は阿弥陀三尊、馬頭観音などを見てお地蔵さまに参拝、御朱印をいただいた。お目当ての大泉寺に歩いて向かったが集中豪雨に会い何とかたどり着いた。大泉寺の地蔵尊はこの卯年御開帳のポスターになっており、大きい印象を持っていたが見ると以外に小さいが室町時代初期のしっかりした造形を形作っている印象だった。昼食は予定を変更し旅館もやっているレルトランで和定をいただいた。横須賀観光を経て希望者のみ運慶仏の地蔵菩薩がある満願寺に向かった。ナビのおかげでたどりつくことができたが、やはり運慶の岩戸地蔵はすばらしかった。観音もともに像高185センチの大作で仏の瀬谷さんがいった頼朝創建説を再確認できた。帰りはバスで京急北久里浜に戻り帰路に就いた。

2023年5月7日日曜日

特別展「東福寺」③(二天像)

昨日(5日)、再度東博に特別展「東福寺」を見に行った。予備知識なしで鑑賞した3月とは違い、ニコ生美術館で東博学芸員の二時間の解説を聞いて臨んだので、細部の見どころまで逃さず鑑賞できた。明兆の達磨図蝦蟇・鉄拐図が白衣観音図に変わっていたり、十六羅漢図の展示が終了していたりと多少の展示替えはあったが、仏像のコーナーは変更ないので問題なかった。改めて333センチ余りの二天像の大きさをすぐ近くで感じることが出来てよかった。東福寺でみた本尊は元は廃絶した三聖寺にあったといわれているが、三聖寺の二天像は室町時代に焼失しているのが再興像というには作風が明らかに慶派で、鎌倉時代に制作されどこからか東福寺に運ばれたものだという。1089ブログに書かれていたが、明治初めまで7.5mの釈迦如来座像。また観音・弥勒座像と四天王が今の二天像とほぼ同じ大きさであったというのは驚きだ。残念ながら写真は残っていないが、あの東福寺の法堂の大きさに収まる仏像がひしめいていたようだ。あらためて東福寺の圧倒的スケールを感じさせる仏像だった。

2023年4月29日土曜日

鳥越・蔵前美仏めぐり

先週の土曜日久し振りに仏像クラブで浅草にでかけた。今度もU案内人の企画で鳥越の長寿院の見返り阿弥陀と蔵前の仙蔵寺に予約を入れ拝観に行った。見返り阿弥陀と言えば京都の永観堂が有名だが、こちらのほとけさまは私には見返っているようにはみえず、少し横を向いていた。鎌倉時代の仏像で快慶の弟子行快の製作とのこと。お顔もユニークで人によりおこっているように見えたり笑ているように見えるとんこと。住職は微笑んでいるように見えるとのことでした。昼食後仙蔵寺は二時の約束だったので浅草の甘味処で御菓子を購入したり東本願寺の中に入って遠くから阿弥陀様を拝観した。鎌倉時代の美仏だったが法事で近寄れずに残念だった。午後の仙蔵寺も若い僧侶が案内してくて、銅色の大日如来や平安時代後期の薬師如来・三面大黒天や弁財天などを拝観した。説明になかったが三面大黒天は大黒天。毘沙門天・弁財天の三尊が合体した珍しい仏像だった。U案内人によるとこれで浅草の仏像はおしまいとのことだったが、こいだけお寺が集中している地区も珍しい、昨年と今年で二回仏像を堪能して大満足な仏像クラブの面々だった。田原町近辺で三々五々に帰宅した。

2023年4月15日土曜日

特別展「東福寺」②(仏手)

東福寺の発願は1236年時の権力者九条道家によりなされたが、彼の息子は鎌倉将軍頼経で時の四条天皇は外孫、他の息子たちも高位の公卿となっていたという。この道家は大きいもの好きのようで、入口の円爾像の絵画が267センチ第三章でみた達磨・蝦蟇鉄拐図が269センチ今週から展示された白衣観音図が326センチ二天像が333センチと336センチとスケールが大きいことがわかる。ここに紹介する仏手は立てば15メートル座像でも7.5メートルの旧本尊の右手で東福寺に行ったときは薄汚れていたが、今回金箔が一部残っていることがわかるほどに修復され面目一新された。そでもこの本尊は2代というから驚かされる。写真を撮ってよいとのことなのでスマホで撮り会場をあとにした。

2023年4月1日土曜日

特別展「東福寺」①

先週のことになるが、春分の日の休日を利用して東博に特別展「東福寺」を見にでかけた。絵画中心の展覧会のため当初は行く予定はなかったが、運慶工房作多聞天をはじめとした仏像も少なからず展示していることを知り、行くことにした。最初からお坊さんの絵ばかりで辟易したが、鎌倉時代の絵師吉山明兆の極彩色の五百羅漢図のコーナーから俄然興味が出てきた。仏教と道教の経典を焼くシーンや毘沙門天の子が踏み外した足を支えたシーンなどが興味深かった。吉山明兆が描いた265センチの達磨図・蝦蟇鉄拐図は迫力があり見ごたえがあった。4月11日からは326センチの白衣観音が展示される予定。見てみたい。最期は仏像のコーナーで運慶工房作多聞天や336センチの二天像が展示され大満足な展示だった。最期に217センチの仏手の写真を撮り、グッズコーナーでブラインド十六羅漢図漫画風トートバックや多聞天の木製スタンドを購入しここちよい疲れを覚えて東博をあとにした。

2023年3月19日日曜日

特別企画「大安寺の仏像」⑩(楊柳観音)

東博開催、特別企画「大安寺の仏像」も本日(19日)をもって終了とのこと。それを締めくくる東博学芸員による1089ブログが配信されたのでここに抜粋して紹介する。大安寺は日本最初の国立寺院で藤原京から平城京に移転後中国・インド・ベトナムの僧が来日し,国際色豊かな寺院だった。楊柳観音は慈悲の仏ですが、このように厳しい表情の仏は、密教の仏であることが多い。楊柳観音の厳しい表情から、この像が密教の存在を背景に造られた像であることを物語っている。バランスよく整ったプロポーションが目をひく。胸矢下半身の程よい張り、腰のわずかなくびれなどが美しさを際立たせる。顔は口を開ける動きに連動して頬が貼り、こめかみの筋肉が盛り上がっていることがわかる。胸飾りや腹の帯は一木造りのやり直しの聞かない作業で胸の飾りの花や珠のかたちを繊細に彫りだされている。腹の帯は斜めの格子状の文様が密に刻まれている。鑑真の一行のなかに鏤刻(るこく。金属や木に文字・絵などを彫りこむ)の工人がいた。本像に見られる緻密な彫りの背景には、彼ら工人がもたらした鏤刻の技術があるこもしれない。大安寺の仏像では、身体表現を意識した奈良時代彫刻の伝統と、大陸からの新しい形式が融合している。

2023年3月11日土曜日

令和5年 新指定国宝・重文展②(京都 上徳寺の阿弥陀如来)

新指定国宝・重文展では往々にして作品保護のため壊れやすい光背を外して展示されているケースがみられ、あの願成就院不動明王も光背なしの展示だった。ここに紹介する京都上徳寺の阿弥陀如来も文化庁HPや図録では素晴らしい火焔光背が展示されなく残念であった。上徳寺は京都五条にあり京都冬の旅2023の公開寺院となっているが、本尊は国宝重文展に出展のため一時期京都を離れて拝観することが出来た。印相が通例とは逆で深く自由な衣文の彫り口や張りのある肉付けより13世紀前半の製作とみられる。下半身のV字は印相とともに中国・宋時代の画像から採り入れたもので、鎌倉時代に奈良で活躍した善派仏師の作例にままみられ、同派の仏師によって造られたとみられる。問題の唇に水晶を貼装するいわゆる玉唇の技法はきわめて珍しいもので、生身信仰に関連するものと考えられる。鎌倉時代の優品で図像や作風に特色ある一作として注目される。毎年見ていた五条の街並みにそのような仏が隠されている、京都の奥深さに感動した作品だった。

2023年2月19日日曜日

特別企画「大安寺の仏像」番外編(興福寺北円堂の四天王)

企画「大安寺の仏像」には出展がないが、

もし実現すればより素晴らしい展覧会になっていた仏像を紹介するそれは興福寺北円堂の四天王だ。鎌倉時代の修理墨書で造立は791年と特定され元大安寺伝来とのこと。つまり桓武天皇の在位中で平安遷都の前の時期で、天智天皇発願の釈迦如来もあり行教らも活躍した大安寺にとって華やかころの四天王だ。片足を曲げて邪鬼の頭を踏みつけたり、片手を腰に当てたり高く頭上に掲げたりと前の時代よりしぐさに変化が現れ、身振りも大きくなっている。目を大きく見開き、口をへの字に結んで仏敵を威嚇する表情が滑稽さを感じさせる持国天。北円堂の八角須弥壇の四方隅に安置される四天王像の1体だ。檜材を荒堀し、麻布を貼りつけた上に木屎漆(木粉などを混ぜた漆)を盛って彩色を施す。邪鬼を両足で踏みつけ、肩をいからせ、両手を交差させたポーズをとる。その他の四天王もとても個性的で北円堂と言えば弥勒如来・無著・世親に目を奪われるが今度行く機会があれば四天王もじっくり見てみたいと思う

2023年2月11日土曜日

令和五年新指定国宝・重文展

今週の日曜日、4年ぶりに東博で開催された令和五年新指定国宝・重要文化財展に出かけた。新指定国宝・重文展には思いれがあり、あこがれていた高野山の快慶作深邪大将や仏像を始めた当初から愛してやまない宝山寺の制多迦童子やTV見仏記で取り上げられた新薬師寺のおたま地蔵に出会ったのも新指定国宝・重文展だった。今年の会場は平成館で特別展の開催期間中でもないので、ひっそりとしており落ち着いて鑑賞できた。企画展示室の入ってすぐのガラスケースの中に、京都福知山の観音寺不動明王が展示されていた。脇侍の制多迦童子らの展示は見送られたらしく残念だった。京都上徳寺の阿弥陀如来は唇に水晶を貼りつける「玉唇」が見どころだったがガラスケースの中の展示だったのでよくわからなかった。京都聞名寺の阿弥陀三尊は後期(2月14日)からの展示で見れなかった。重要文化財に指定されてもこの展覧会に出展されない仏像もあり、瀧山寺の日光月光菩薩などみたい仏像も展示されてなく、満足度はそれ程高くなかった。しかし、感染症蔓延のこの時期によく開催してくれたことを関係者に感謝して大安寺の仏像が待つ東博本館に向かった。

2023年2月4日土曜日

特別企画「大安寺の仏像」⑤(増長天)

両足を開き、顎を引いて正面を向いて直立し、布をまとった肩に頭がどっしりとすわる姿には力強さが込められている。肉付きのよい頬や家宅結んだ口元が、より一層落ち着きを感じさせる。髪筋を疎らに彫り、結い上げた髻が大きく広がる点が特徴的で、甲の装飾性は比較的控えめですが、腰に巻いた帯の下には木の葉のような文様が彫り表されている。今度の日曜日に東博で4年ぶりに開催される新指定・国宝・重文展のついでに大安寺の仏像を再訪する予定だ。今度もじっくり写真を撮ってきたいと思う。

2023年1月21日土曜日

特別企画「大安寺の仏像」④(多聞天)

東博の11室では一番見せたい仏像を大きなガラスケースで入口に展示するのが恒例となっているが、大安寺の四天王で一番出来が良いといわれる多聞天が今回の特別企画の入口を飾っている。上歯で下唇を噛む忿怒の表情を示し、右手を挙げて左手を腰にあて、右足を曲げて岩座の上に立つ姿は動きに富んでいる。体つきが均整のとれた姿で、甲に刻まれた緻密な浮彫文様や編靴は唐時代の彫刻表現の影響と考えられる。中国洛陽にある竜門石窟は唐時代則天武后の遺品といわれるが、確か菩薩を守る四天王に同様な表現があったと記憶している。このように大安寺の木彫群は、天平彫刻の伝統と大陸からの新しい表現との融合がみられる重要な存在だとのこと。

2023年1月14日土曜日

特別企画「大安寺の仏像」③(伝広目天)

奈良博では4体ひとまとめに展示されていた四天王が東博の「大安寺の仏像」展では別々のところに展示され紹介冊子では一体づつ解説付きなのも仏像ファンには嬉しい限りだ。この広目天は右肩と左肘から先が後補だがそれを感じさせないない出来栄えだ。目を大きく見開き、開いた口から歯をのぞかせる忿怒の表情。太い体つきに重厚さが感じられる一方、甲などに文様を立体的に彫りだす装飾性も備えている。膝下でくくった袴の端が脛当てにかかる形式は、奈良時代後期の神将像にみられる。現状持物はないが、本来、太刀をつく姿であったとうい見解もありとのこと。調べてみるといろいろ奥が深いので3月中旬まで開催されているので今度見る機会があればそこら辺を意識してみたいと思う。

2023年1月7日土曜日

特別企画 大安寺の仏像②(伝聖観音)

東博で開催された大安寺の仏像展は昨年開催された「大安寺のすべて」展を意識した展示となっていた。奈良博では作品保護のため薄暗い照明となっていたが、東博でスポットライトを仏像にあてて、大安寺の仏像の特色である細かい胸飾りがはっきりと見えて、仏像の魅力を最大限に引き出した展示となっている。また台の上の展示のため像高180センチ前後の大安寺の仏像を仰ぎ見る展示もよかった。ニコニコ美術館で踏割蓮華座をセグウェイと騒いでいた聖観音も胸飾りがすばらしくおもわず拡大写真を撮ってしまったほどだった。頭部から足元の楕円形踏む板まで一材から彫りだす一木造りで肩幅が広く胴は締まり、堂々とした体つきに表されている。胸や腕の飾りも同じ木から彫りだし、装飾性に富んだ華やかな表現は奈良時代の特色とのこと。腰に付けた裙の折り返し部分や脚部の間に衣の縁を細かく折りたたみ,脚部の下に鎬だった襞が密刻まれている。東博で再度出会うことでその仏像魅力を再発見する展示だった。

2023年1月3日火曜日

特別企画 大安寺の仏像①

本日、2023年1月2日に東博に特別企画「大安寺の仏像」を見に行った。奈良博特別展「大安寺のすべて」を5月に見たが、今回は総合文化展のチケットで大安寺の仏像が鑑賞でき、しかも個人撮影ならOKと破格の特別企画だ。いつもの11室が会場なので入口のガラスケースには四天王のうち最もビジュアルが美しいといわれる、多聞天がおり、中に入ると太刀など持物を持っていただろうと思われる広目天、秘仏の仏像を除いてほぼ奈良博と同じで圧倒的に迫ってきた。詳細は次回にするが正月早々すばらし仏像に出会えてよかった。この総合文化展の半券で上野の東叡山寛永寺の根本中堂にも入場でき初めて初詣に寛永寺に向かった。寛永寺に戻ってから休憩をはさみ上野の森美術館で開催の「兵馬俑と古代中国」展を鑑賞。こちらも個人撮影OKとのことで兵馬俑を携帯で撮って美術展を楽しんだ。これから毎年恒例で博物館詣でをしたいと感じ暮れなずむ上野を後にした。

登録:

投稿 (Atom)