2011年11月19日土曜日

2011年11月12日土曜日

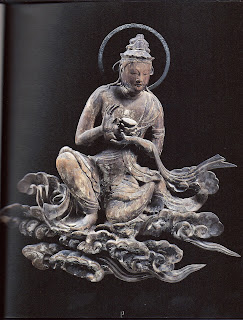

雲中供養菩薩

今回の京都仏像鑑賞会2011秋で久しぶりに宇治の平等院を訪れた。国宝の定朝作阿弥陀如来も素晴らしかったが、今回のお目当ては平成20年にすべて国宝に指定された雲中供養菩薩だ。現在は鳳翔館というミュージムアムに収められている。鳳翔館ではCGで復元した平等院が見られるが、足早に奥にある雲中供養菩薩のコーナーに向かう。ガラスケースに収まった菩薩たちが所狭しと並んでいる。効果的なライトに照らされた90センチの雲中供養菩薩が間近に見れる。大仏師定朝とその弟子たちの傑作が並んでいる。私が特に注目したのが観音菩薩と言われている、北25号だ。ほぼ平安時代の定朝一門オリジナルな仏だ。他の仏が鎌倉時代以降に補作されているがどれもすばらしい。ショップで雲中菩薩の図録が発売されていたので、購入し鳳翔館をあとにした。

2011年11月5日土曜日

清涼寺の光源氏

今日は京都仏像鑑賞会2011の2日目、嵯峨野の古寺巡りだ。大覚寺のあと釈迦堂清涼寺に向かった。ここ清涼寺は「源氏物語」の光源氏のモデルとなった源融が創建した寺が前身の寺院だ。現在の本尊は三国伝来の生身の釈迦と言われている清涼寺釈迦如来だ。奈良国立博物館で以前みたが、今回は御開帳でみられるとのこと。間近ではないが、充分はきっりと拝めた。霊宝館で特別展が開催されるとのことでそちらに向かった。源融が作らせた阿弥陀如来が安置されていて、人だかりになっていた。一説には源融に似せて作ったのではないかと言われているほど気品が漂う。光源氏もこのような姿だったかなと想像するのも楽しい!今回の京都はその奥深さに触れた。予定以上に見ごたえがありスケジュール通り行かなかった。これからは少しゆっくり目の日程でまた燃えるような秋に巡りたい。

2011年11月4日金曜日

観音寺の十一面観音

今日から京都仏像鑑賞会2011が始まった。まず訪れたのは宇治の平等院と南山城の十一面観音だ。宇治に待たせてあったタクシーに乗りこみ、禅定寺のあと観音寺に向かった。拝観をお願いし、本堂に向かった。まずお焼香を上げ、いよいよ厨子の中におられる観音様とご対面だ。みうらじゅんが日本仏像三大ビューティーと称えた観音菩薩だ。そこには黒びかりした仏像が立っていた。十一面観音のわずかにふくらんだ頬の滑らかな線に見とれ、しばし佇んだ。私が男のせいか女性的な観音菩薩に見えた。腰から足の滑らか曲線が美しい。いつまでも見とれいたかったが、次の観音の拝観を予約していたので、ブロマイドを購入して、観音のもとをあとにした。

2011年11月2日水曜日

来迎寺の如意輪観音(鎌倉国宝館)

昨年の年末に訪れた来迎寺の如意輪観音に特別展「鎌倉×密教」で再会できた。お寺では赤い円光背やりっぱな蓮華坐がついていたが、今回は取り外しての展示のため迫力に欠ける。しかし照明もよく間近に拝めるので、特徴の土を型抜きにして像表面に貼り付ける土紋がはっきりと見えた。土紋は鎌倉地方特有の荘厳技法と考えられ、現在東博で開催されている「特別展法然と親鸞ゆかりの名宝」に展示されている浄光明寺の阿弥陀三尊が代表的な仏像だ。口角の上がった微笑むような顔が印象的だが、深く装飾的な衣文などから、その造像年代は南北朝時代と考えられる。謎めいた微笑みに魅了される、仏像クラブの面々だった。

登録:

投稿 (Atom)